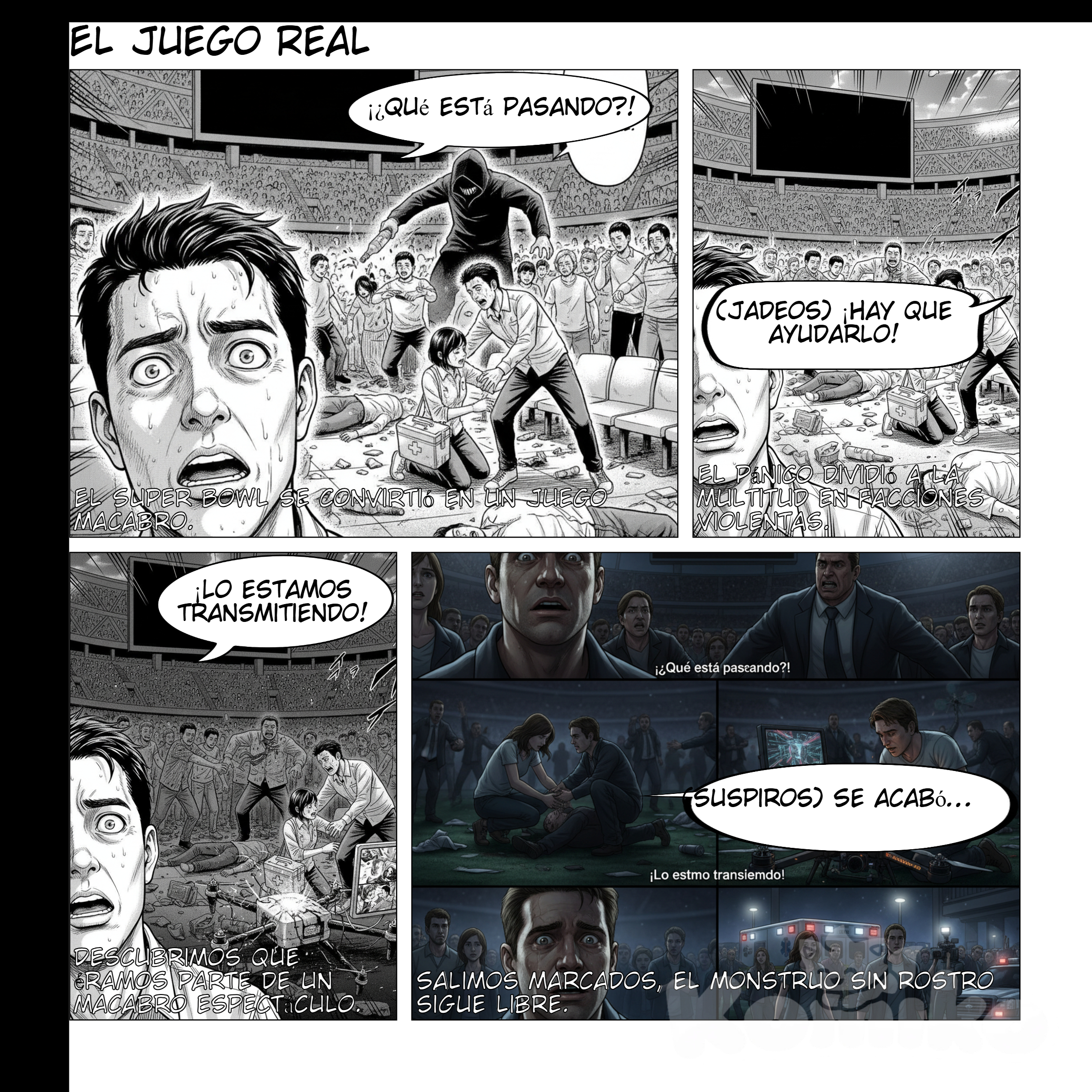

AI 아트: El Super Bowl era el clímax del año: luces, anuncios y una marea humana. Yo, Daniel Romero, había ahorrado años para estar allí. En pleno clímax, la pantalla se apagó, las luces murieron y las puertas se cerraron con un portazo. Una voz distorsionada anunció por los altavoces: “Bienvenidos al juego real. Cada diez minutos un gas venenoso será liberado. Morirá, al azar, un diez por ciento de ustedes, a menos que sacrifiquen al diez por ciento más rico de este lugar.” Al principio muchos pensaron que era una broma; los primeros convulsivos y los gritos demostraron lo contrario. Afuera, la policía se enfrentaba a encapuchados que abrían fuego; adentro, el pánico fragmentó al público en facciones: los que exigían sacrificar a los ricos, los que defendían la vida de todos y los que simplemente se aferraban a sobrevivir. Me refugié con Lucía, una estudiante de medicina que improvisaba primeros auxilios entre cuerpos y gritos. En la cancha un empresario fue arrastrado y humillado; la multitud, presa del miedo, se transformó en tribunal y verdugo. Alguien lanzó una botella y derribó un drone. Corrimos hacia el aparato: cámaras, sensores y un módulo transmisor chispeante. Al activarlo vimos que todo se transmitía en tiempo real—cada muerte, cada rostro—hacia lugares desconocidos. No era solo tortura física: era un espectáculo para espectadores ocultos. La voz volvió, burlona: “Ustedes se matan solos. Nosotros solo damos las condiciones.” Lucía y yo buscamos una salida y luego una forma de cortar la señal. En una sala técnica hallamos pantallas con múltiples feeds y registros encriptados; no había un operador ni una sala de control única: los rastros apuntaban a servidores distribuidos, cuentas falsificadas y una infraestructura diseñada para no ser localizada. El monstruo no era un único hombre sino una red que explotaba la ira colectiva. Tras horas de horror las puertas se abrieron por sí solas y una multitud exhausta, marcada y muda emergió al exterior. Entre ambulancias y prensa nos separamos; nunca volvimos a vernos. Semanas después, fragmentos de video aparecieron en foros anónimos: tomas desde los drones y, al final de cada clip, el mismo mensaje: “El juego ha terminado. Prepárense para el siguiente.” Nadie fue señalado; la mente tras la masacre siguió en las sombras. Salí con llagas y una convicción nueva: habíamos “vencido” a un monstruo que no tenía cara, solo la capacidad de organizarnos para destrucción. La voz —y la amenaza— permanecen en mis pesadillas.

생성자 bouncy unicorn

콘텐츠 세부 정보

미디어 정보

사용자 상호작용

이 AI 작품에 대하여

설명

창작 프롬프트

참여

bouncy unicorn

bouncy unicorn

El Super Bowl era el clímax del año: luces, anuncios y una marea humana. Yo, Daniel Romero, había ahorrado años para estar allí. En pleno clímax, la pantalla se apagó, las luces murieron y las puertas se cerraron con un portazo. Una voz distorsionada anunció por los altavoces: “Bienvenidos al juego real. Cada diez minutos un gas venenoso será liberado. Morirá, al azar, un diez por ciento de ustedes, a menos que sacrifiquen al diez por ciento más rico de este lugar.” Al principio muchos pensaron que era una broma; los primeros convulsivos y los gritos demostraron lo contrario. Afuera, la policía se enfrentaba a encapuchados que abrían fuego; adentro, el pánico fragmentó al público en facciones: los que exigían sacrificar a los ricos, los que defendían la vida de todos y los que simplemente se aferraban a sobrevivir. Me refugié con Lucía, una estudiante de medicina que improvisaba primeros auxilios entre cuerpos y gritos. En la cancha un empresario fue arrastrado y humillado; la multitud, presa del miedo, se transformó en tribunal y verdugo. Alguien lanzó una botella y derribó un drone. Corrimos hacia el aparato: cámaras, sensores y un módulo transmisor chispeante. Al activarlo vimos que todo se transmitía en tiempo real—cada muerte, cada rostro—hacia lugares desconocidos. No era solo tortura física: era un espectáculo para espectadores ocultos. La voz volvió, burlona: “Ustedes se matan solos. Nosotros solo damos las condiciones.” Lucía y yo buscamos una salida y luego una forma de cortar la señal. En una sala técnica hallamos pantallas con múltiples feeds y registros encriptados; no había un operador ni una sala de control única: los rastros apuntaban a servidores distribuidos, cuentas falsificadas y una infraestructura diseñada para no ser localizada. El monstruo no era un único hombre sino una red que explotaba la ira colectiva. Tras horas de horror las puertas se abrieron por sí solas y una multitud exhausta, marcada y muda emergió al exterior. Entre ambulancias y prensa nos separamos; nunca volvimos a vernos. Semanas después, fragmentos de video aparecieron en foros anónimos: tomas desde los drones y, al final de cada clip, el mismo mensaje: “El juego ha terminado. Prepárense para el siguiente.” Nadie fue señalado; la mente tras la masacre siguió en las sombras. Salí con llagas y una convicción nueva: habíamos “vencido” a un monstruo que no tenía cara, solo la capacidad de organizarnos para destrucción. La voz —y la amenaza— permanecen en mis pesadillas.

NSFW

NSFW4 months ago